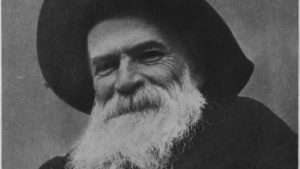

Qui était Clair Tisseur, le gardien des mots de Lyon ?

Mise à jour le 2025-11-09 12:00:00 : Clair Tisseur, figure lyonnaise, a marqué son époque par ses écrits. Son parcours reflète l’histoire et la culture de Lyon.

Clair Tisseur est un personnage emblématique de Lyon, connu pour son engagement dans la préservation de la culture locale. Son héritage littéraire continue d’influencer la ville aujourd’hui. Sa vie et ses œuvres sont un témoignage de l’évolution de Lyon au XIXe siècle.

Ce qu’il faut savoir

- Le fait : Clair Tisseur a joué un rôle clé dans la culture lyonnaise à travers ses écrits.

- Qui est concerné : Les habitants de Lyon et les passionnés de littérature.

- Quand : XIXe siècle ; supprimer la ligne si non précisé.

- Où : Lyon, France.

Chiffres clés

- Publication de “Les vieilleries lyonnaises” en 1879.

- Création de l’Académie du Gourguillon la même année.

Concrètement, pour vous

- Ce qui change : Une meilleure compréhension de l’identité lyonnaise à travers ses œuvres.

- Démarches utiles : Lire ses ouvrages pour découvrir la culture locale.

Contexte

Le père de Clair Tisseur est marchand de rouennerie, c’est-à-dire de cotonnades imprimées. Un commerce typiquement lyonnais. Mais les racines paysannes sont assez proches. D’ailleurs, pendant son enfance, le petit Clair parle le patois lyonnais.

Les Tisseur vivent rue Grenette, où naît Clair, et possèdent également une maison de campagne à Sainte-Foy-lès-Lyon. C’est une famille très unie de cinq enfants. Clair est le cadet, et de loin. Ses frères contribuent largement à son éducation, en commençant notamment à lui apprendre le latin.

Clair Tisseur baigne dans une atmosphère intellectuelle libérale. Ses trois frères auront d’ailleurs des vies intéressants : Barthélémy, l’aîné, deviendra professeur à la faculté des Lettres de Neuchâtel en Suisse. Jean deviendra secrétaire général de la Chambre de commerce. Et Alexandre sera prêtre missionnaire diocésain des Chartreux.

Ses parents l’inscrivent dans une école de quartier, mais son parcours scolaire est assez chaotique. A 13 ans, il est placé comme apprenti chez un tisseur en soie, mais ça ne l’intéresse pas. Assez vite, il se lance dans l’architecture. Il travaille d’abord chez Pierre Bossan, l’architecte de Fourvière, qui va le former. Puis chez Antoine Chenavard, le grand architecte lyonnais du XIXe siècle, qui a notamment créé le Grand Théâtre.

On ne peut pas vraiment dire que Clair Tisseur a marqué l’architecture lyonnaise. D’ailleurs, il se décrit lui-même comme sans imagination. Et effectivement, ce n’est pas un grand créateur. Mais il est très consciencieux et travailleur, avec un style assez simple.

Il travaille sur le Grand Théâtre, ainsi que le palais de justice de Belley et plusieurs églises comme Sainte-Blandine ou celle du Bon-Pasteur. Avec Benoît Poncet, il participe également à la grande entreprise de la rue Impériale, et réalise la mairie du 2e arrondissement qui est à l’époque le siège de la Compagnie des Forges de Terrenoire.

Comme beaucoup de jeunes bourgeois lyonnais, Clair Tisseur est conquis par les idées du père Lacordaire. Ce dominicain, maître à penser du catholicisme social, vise justement les bourgeois qui se sont éloignés de la religion. Ses prêches à Lyon rencontrent un succès extraordinaire, à tel point que les bourgeois envoient leurs domestiques à Saint-Jean le matin pour leur garder des places.

Le jeune Lyonnais s’engage alors dans différents mouvements comme la conférence de Saint Vincent de Paul ou la Congrégation des Messieurs.

Les temps matures

C’est aussi à cette époque qu’il se lance dans le journalisme politique, écrivant notamment dans Le Progrès, créé en 1859 et qui était un journal républicain libéral, modéré et assez intellectuel.

Clair Tisseur a 21 ans quand la Révolution de 1848 éclate à Paris. Depuis quelques années, on voyait naître un mouvement de contestation du régime monarchique, mais tout le monde est surpris de voir le régime de Louis-Philippe s’effondrer sans la moindre résistance.

A Lyon, quelques mouvements apparaissent la même année. Et en juin 1849, il y a des tentatives d’insurrection qui ne donnent pas grand-chose.

Clair Tisseur subit le choc moral des journées de juin 48. Il raconte dans ses souvenirs la mésaventure arrivée sous ses yeux à un batelier arrivé à Lyon et qui ne savait pas que la République venait d’être proclamée. Il avait alors laissé flotter un chiffon blanc, la couleur du roi, sur son bateau. Et la foule avait failli le lyncher. Un spectacle qui a horrifié Clair Tisseur, qui se détache peu à peu de la République militante.

Comme journaliste politique, le Lyonnais s’attaque notamment à Louis Veuillot, patron de L’Univers, journal catholique très lu et puissant. Il lui reproche son catholicisme belliqueux et ses fautes de goût. C’est d’ailleurs l’époque où il se détache de l’Eglise. Mais à partir de 1870, il se montre aussi d’une hostilité féroce à l’égard de la Commune et des anarchistes lyonnais menés par le russe Bakounine.

Clair Tisseur continue d’écrire des articles jusqu’en 1874 en utilisant toute une série de pseudonymes. Puis il se retire et cesse d’écrire. En 1877, il change complètement de vie. Déçu sur le plan religieux et politique, il se retrouve seul, souffrant de rhumatismes articulaires. Sa femme est morte quelques années plus tôt et ils n’ont pas eu d’enfant.

Le gardien du temple lyonnais

Clair Tisseur se retire donc à Nyons dans le Midi, dans une villa. Là, il se remet à écrire et compose un personnage de sage, sceptique, revenu de tout et qui juge l’humanité à la fois avec hauteur et bienveillance.

Loin de Lyon, il ressent le besoin de raconter l’histoire de la ville, ses coutumes locales, le parler lyonnais… Pendant presque 20 ans, jusqu’à sa mort, Clair Tisseur rédige alors sous le nom de Nizier du Puitspelu des livres et des articles qui vont le rendre célèbre.

Il commence par publier en 1879 “Les vieilleries lyonnaises”, un recueil de nouvelles, de contes et de billets sur les boules, les joutes, la semaine sainte, les bêches lyonnais… C’est inclassable. Il s’intéresse beaucoup au vocabulaire et à la fin de son volume, il y a un lexique qu’il appelle “guide d’âne”, à l’usage des “bonnes gens qui ne sont pas natives de Lyon”.

La même année, il fonde l’Académie du Gourguillon, une académie littéraire créée “à seule fin de préserver toute vieille bonne tradition lyonnaise”.

Clair Tisseur a trouvé un filon littéraire et l’exploite face au succès rencontré. Son “Littré de la Grand’ Côte” sera réédité plusieurs fois.

Il signe aussi le “Dictionnaire étymologique du patois lyonnais” en 1887, un énorme travail de linguistique. Pour lui, le vrai langage lyonnais, ce n’est pas celui des canuts, qu’il juge trop imprégné de termes techniques et d’italien.

Ses ouvrages donnent des quantités de renseignements sur la vie à Lyon à cette époque. Pour faire sa toilette, l’expression élégante était “se décochonner”. “Embiernes” signifiait embarras ou ennuis. “Emboconner” était dit de quelque chose ou quelqu’un qui répandait une mauvaise odeur…

De quoi contribuer à figer une certaine image du Lyonnais, un peu stéréotypée, qu’on retrouve à la fois dans Guignol et dans Calixte : un Lyonnais un peu étroit d’esprit, sans vraie ambition. Un petit bourgeois qui se contente de sa vie quotidienne.

C’est un portrait déjà un peu archaïque quand Clair Tisseur le narre. Car après 1850, et avec le désenclavement de Lyon par le chemin de fer, la ville se structure et se modernise, et les Lyonnais changent.

Sources

« L’article est apparu en premier ici »

Date de publication : 2025-11-09 12:00:00

Auteur : Cédric Balcon-Hermand – Consulter sa biographie, ses projets et son travail. Article vérifié, recoupé, reformulé et enrichi selon la ligne éditoriale Artia13, sans reprise d’éléments protégés.

Application officielle :

Téléchargez Artia13 Actualité sur Google Play

Retrouvez également tous nos contenus sur artia13.city

Notre IA contre la désinformation :

Analyzer Fake News – GPT spécialisé conçu par Artia13