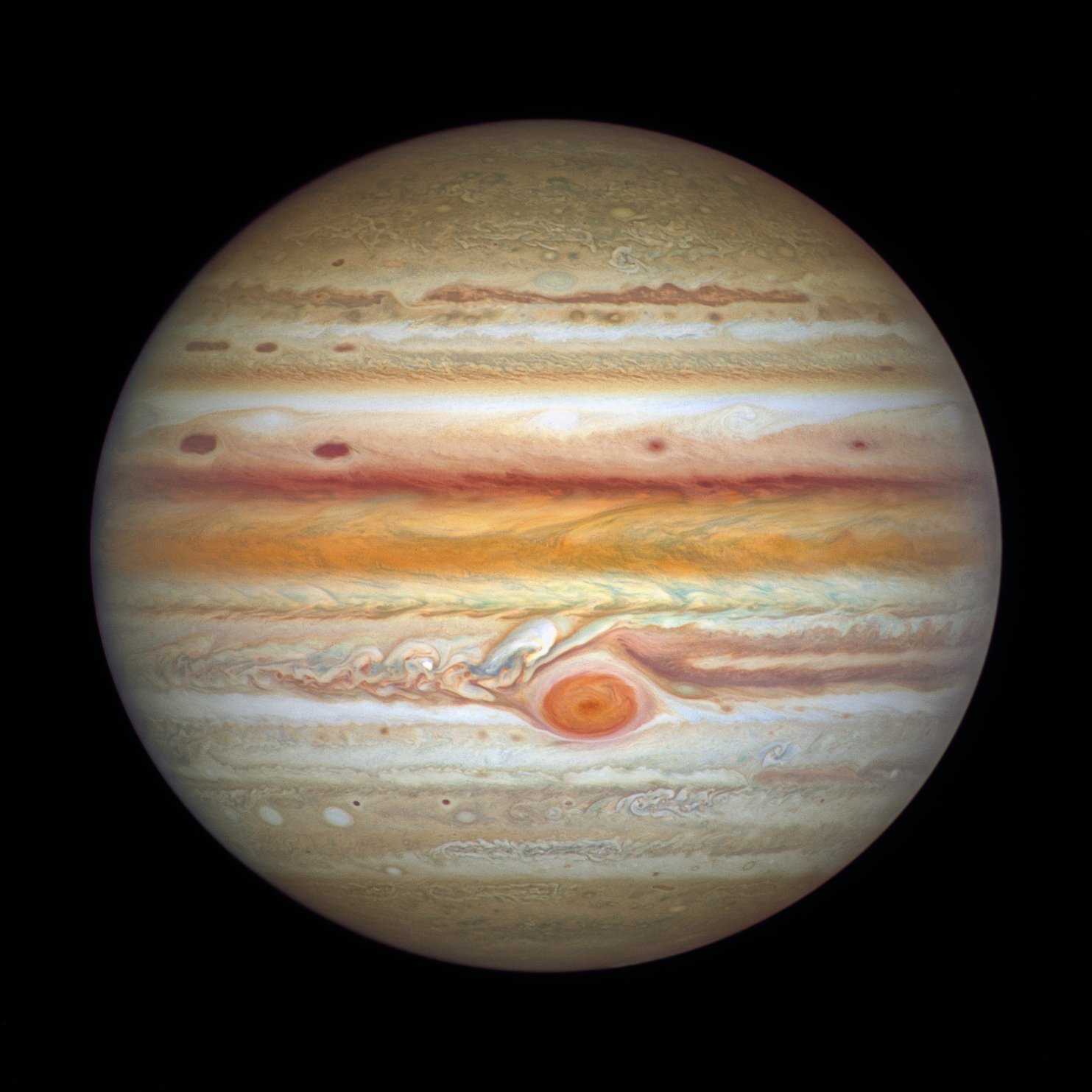

Jupiter : Le Gardien de la Terre dans le Chaos Solaire

Mise à jour le 2025-11-13 17:00:00 : La formation de notre système solaire aurait pu mener à la destruction de la Terre, mais Jupiter a changé le cours de l’histoire.

Tout porte à croire que la formation planétaire est un équilibre trop fragile pour durer. Les lois de la physique imposent des forces qui tendent à désorganiser plus qu’à bâtir. Pourtant, quelque chose a retenu la Terre à distance du brasier solaire, alors même que tout l’y poussait. Ce mystère de stabilité au cœur du chaos refait surface dans les théories révisées sur la formation du système solaire, où un acteur massif aurait discrètement changé le cours de l’histoire.

Ce qu’il faut savoir

- Le fait : Jupiter a joué un rôle crucial dans la stabilisation des orbites des planètes internes.

- Qui est concerné : Les chercheurs en astrophysique et le grand public intéressé par l’origine de la Terre.

- Quand : Les découvertes récentes datent d’octobre 2025.

- Où : Les études ont été menées par l’université Rice et observées via le radiotélescope ALMA au Chili.

Quand tout aurait dû s’effondrer

Les débuts du système solaire n’avaient rien d’un miracle tranquille. En s’effondrant sous sa propre gravité, un immense nuage de gaz et de poussière a donné naissance à notre étoile. Autour d’elle, un disque en rotation s’est formé, terrain de gestation des futures planètes. Mais ce disque n’était pas un berceau paisible. Il fonctionnait comme un piège.

Les premières structures rocheuses (les planétésimaux) subissaient un phénomène redouté des astrophysiciens, appelé dérive radiale. En interaction avec le gaz ambiant, ces corps d’un kilomètre de diamètre perdaient de l’énergie et se rapprochaient inexorablement du Soleil. Ce processus aurait dû condamner les embryons de Mercure, Vénus, Mars… et de la Terre, en les précipitant dans une spirale mortelle.

Des observations effectuées par le radiotélescope ALMA au Chili, qui scrute des disques autour d’autres étoiles, renforcent cette hypothèse. Dans la majorité des cas, ces structures n’offrent aucune garantie de stabilité pour les planètes internes. C’est ce que souligne New Atlas, en s’appuyant sur les comparaisons effectuées par l’équipe de l’université Rice.

Comment la formation du système solaire a bifurqué

Ce scénario catastrophe ne s’est pourtant jamais réalisé. Et la clef de cette anomalie réside dans la naissance précipitée de Jupiter. D’après les simulations numériques publiées dans Science Advances en octobre 2025, la géante gazeuse a rapidement atteint une masse critique. En grossissant, elle a ouvert une brèche dans le disque de gaz, modifiant sa structure et créant des zones de surpression.

Ces « bosses » de densité, agissant comme des barrages gravitationnels, ont stoppé net la chute des matériaux solides vers l’étoile. Mieux, elles ont piégé la poussière et les débris, offrant de nouveaux foyers à la formation planétaire. Les embryons rocheux, ralentis dans leur migration, ont pu s’ancrer dans des orbites stables, notamment autour de l’unité astronomique (la distance Terre-Soleil). Un effet collatéral qui a figé Vénus, la Terre et Mars dans des zones habitables.

Jupiter a donc joué un double rôle. En interrompant l’afflux de matière vers le centre du disque, elle a protégé les planètes en formation. Mais elle a aussi provoqué une réorganisation de tout le système, en isolant les régions internes des apports en matériaux issus des zones plus froides. C’est ce cloisonnement précoce qui explique aujourd’hui la dualité chimique des météorites tombées sur Terre.

Ce que les météorites racontent encore aujourd’hui

Car ce récit n’est pas une simple spéculation modélisée. Il est inscrit dans la matière que la Terre reçoit encore. Certaines météorites, dites chondritiques, portent la trace de cette chronologie perturbée. Contrairement aux premières structures solides du système solaire, formées dans le tout premier million d’années, ces objets sont apparus bien plus tard, entre deux et trois millions d’années après la création des premières inclusions solides (CAI).

Cette formation décalée pose un paradoxe. Comment des planétésimaux ont-ils pu apparaître aussi tard, dans une région censée avoir été vidée de sa poussière ? L’explication avancée par les chercheurs de Rice réside dans la dynamique imposée par Jupiter. En remodelant le disque et en accélérant la dissipation du gaz, la planète géante a permis l’accumulation locale de débris issus des collisions planétaires. Ces matériaux ont ensuite donné naissance à une seconde génération de corps, à l’origine des météorites non carbonées.

Pour André Izidoro, coauteur de l’étude et professeur à Rice University, ces objets sont « comme des capsules temporelles du système solaire primitif ». Leur existence confirme que la formation du système solaire ne s’est pas faite en une fois, mais qu’elle a été rythmée par des événements d’une ampleur cosmique. Et au centre de cette orchestration, Jupiter n’a pas seulement grandi, elle a façonné les conditions d’existence de notre planète.

Sources

Source d’origine : Voir la publication initiale

Date : 2025-11-13 17:00:00 — Site : www.science-et-vie.com

Auteur : Cédric Balcon-Hermand — Biographie & projets

Application : Téléchargez Artia13 Actualité (Android)

Notre IA anti-désinformation : Analyzer Fake News (Artia13)

Publié le : 2025-11-13 17:00:00 — Slug : a-lorigine-la-terre-devait-sombrer-dans-le-soleil-larrivee-de-jupiter-a-change-le-destin-de-notre-planete

Hashtags : #lorigine #Terre #devait #sombrer #dans #Soleil #larrivée #Jupiter #changé #destin #notre #planète